1、はじめに

こんにちは、ぽのぽのです。

暑い日が続いていますが、みなさん、熱中症など体調は大丈夫でしょうか?

今日は子どもの金銭感覚についてお話します。私が子育てで大切にしたいと思っていたことの一つが「金銭感覚」。それは、なぜなのか…。

理由は、私自身が金銭感覚があまりなく、「お金を作る・貯める・増やす・計画的に活用する」ということが全くできないからです。

これは本当に困る!「金銭感覚・管理」は、一人の人間の自立に必要な要素と言えます。

こんな私の親は、どんな人たちだったか…。私の親は、ありがたいことに私が必要な時に必要なだけお金をくれましたし、足りなくなると補充してくれました。特に、母は家計管理やお金に関する知識を学び、節約や投資にも長けていました。

ただ、進学などの人生の分岐点などでお金の話や管理の仕方、就職してから実家にお金を入れるなど、そういった話をした記憶はありません。

幼い頃は物への執着もなかったので、お金があってもほしいものはありませんでした。必要経費は親が出してくれていたし、自分が貯めたお金でほしい物を買う喜びを感じたこともありません。

ただ、就職してお金が入るようになり、自分の世界も広がっていく中でほしい物が増え、給料分だけ使うということが当たり前になっていきました。もちろん貯金は0。

そして、私の金銭感覚が変わったタイミングが今の夫との出会いです。特に、娘が生まれてから、夫に様々なことを指摘され、管理されながら、収支が合うような買い物や生活ができるよう、改善してきました。

ちなみに、私の夫は幼い頃からお小遣い制で、親とお金の話をしたり、自分でやりくりができるよう、就職後の金銭的な支援は減らされるなど、自分で生活を工夫せざるをえない環境で育ちました。

夫と私の生育環境の違いと現在の姿を比べて、将来娘が困らないためにも、3歳頃からやっている簡単な金銭感覚を身につける前の習慣をお教えします。

前提:親がお金の勉強をする

まず前提として、大人である自分が「お金の知識」を学びました。

一人の人間が経済的に自立するためにどんな知識が必要なのか。

そもそも「節約・家計管理」という言葉自体がよくわからなかった私は、ネットで自分が理解しやすい節約の記事を探し、「なにおれ」さんを見つけました!

「なにおれ」さんは、節約や生活についての考えから具体的な行動まで、とてもわかりやすく教えてくださいます。記事を読み進める中で、人生観も自分と近かったため、無理なく、自分の生活をイメージしながら学ぶことができました。

そのお陰で、まだまだ表面的ではありますが、お金に関する用語・考え方・活用の仕方を理解することに繋がりました。

これで、娘が自分でお金を管理する年齢になったら、親として伝えられることが増えたように思います。

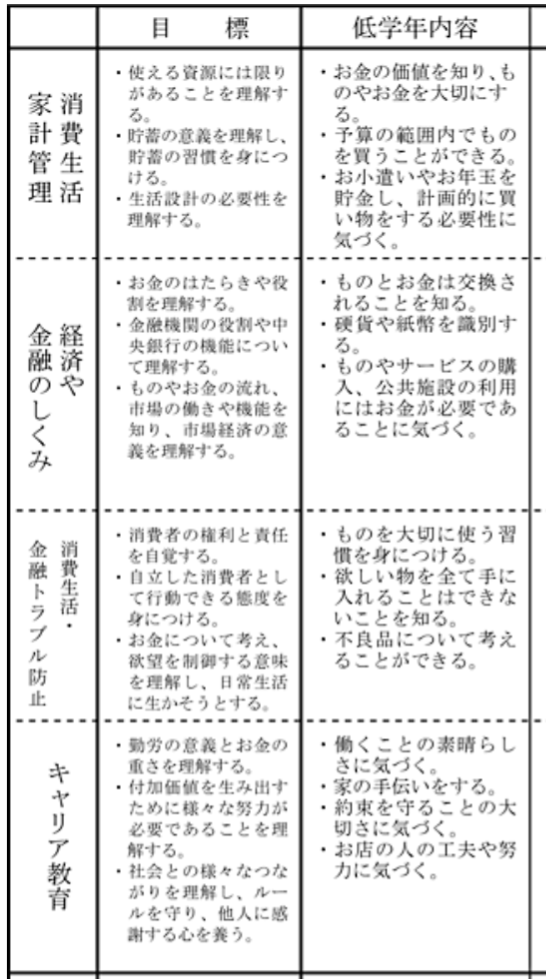

次に、小学校の学習指導要領を参考に、低学年における「お金の学習内容」を把握しました。

特別なことをやらなくても、日常生活の中で取り組めることが多くあります。まずは、どんなことを娘と一緒に意識して取り組みたいかを書き出しました。

その①:1〜10の数をマスターする

では、早速娘と一緒にやっているお金の学びをご紹介します💕

その①「1〜10までの数字と数の操作」に取り組みました。

私が始めたのは娘が2歳の時。おもちゃのブロックにかいてある数字やリモコンの数字を見ると、指をさして読もうとする姿が見られました。その時がチャンス!日常生活にある数字を娘と一緒に読んでいきました。

次に、数を数える練習をしました。1〜5、できたら1〜10と少しずつ数を増やしていきます。これも、娘が物を並べたり、それを一つずつ指さしたりするようになってから、取り組みました。娘は数への興味が強かったので、並べられているものを見ると、すぐに数えたがり、間違えると何度も何度も繰り返し、数え直していました。

最後は、数字と具体物のマッチング&口で言った数と具体物のマッチングです。数字と具体物では、「1」のカードを見せて1つのおもちゃを受け取る…というやり取り。口で言った数と具体物では、「2ちょうだい」と言って、おもちゃを2つ受け取る…というもの。

4歳時点で、娘は「50まで数を数える・10までの数の操作(加法減法のみ)・10までの数の大小」が理解できている状態でした。

※個人差があるため、年齢や到達度は目安です。

その②:セルフレジを一通りやらせる

その②「セルフレジを一通りやらせる」です。お店が混んでいる時は難しいですが、娘がものを買う一通りの流れを理解するまでは、繰り返し粘り強く行いました。

今はキャッシュレス決済が進み、現金で払うことが減ってきました。そのため、お金の流れが見えにくくなっています。

私が働いているフリースクールでは、中学生になっても親からもらったICカードを使って買う、チャージも親がする…と言う子をよく聞きます。差額やおつりの意味も知らない高学年もいます。

昔の駄菓子屋のように、小さな金額でのやりとりや失敗があるからこそ、数の増減や金額の大小、貯めてほしいものを買うなどが経験を積む場が担保されていました。

今はそのような場所がほとんどないため、敢えて親が作っていく必要があります。

学習指導要領でいうと、「金融や経済の仕組み」という部分の学びに繋がっていますね。自分が買ってもらっているおもちゃや食べ物はお金と交換して得られるんだと娘も理解しています。

その③:お手伝いしたら賃金を払う

その③「お手伝いしたら賃金を払う」です。

これは、賛否もありますが、私は賛成です。特に、何でも買ってもらえると思っている子には!

私は娘に「今日は買えないよ、お約束」などと提示することがとても苦手でした。そのため、娘が買ってほしいというものはその通りに買っていて…。すると、案の定、娘は買い物時に買えないと駄々をこねるように。

学習指導要領でいう「消費生活」や「キャリア教育」の部分を意識して関わっていなかったためです。

夫と話し合って、「今日使うお金は決まってるの」「1つしか買わないよ」と明確に伝える。「お金は本当に欲しいものや必要なものを買うんだよ。大切に使うと喜ぶんだよ」とお金の大切さを伝える。そして、「買いたいなら自分でお金を貯めて買おうね」と伝え、「貯めて活用する」ことを経験させる…と決めました。

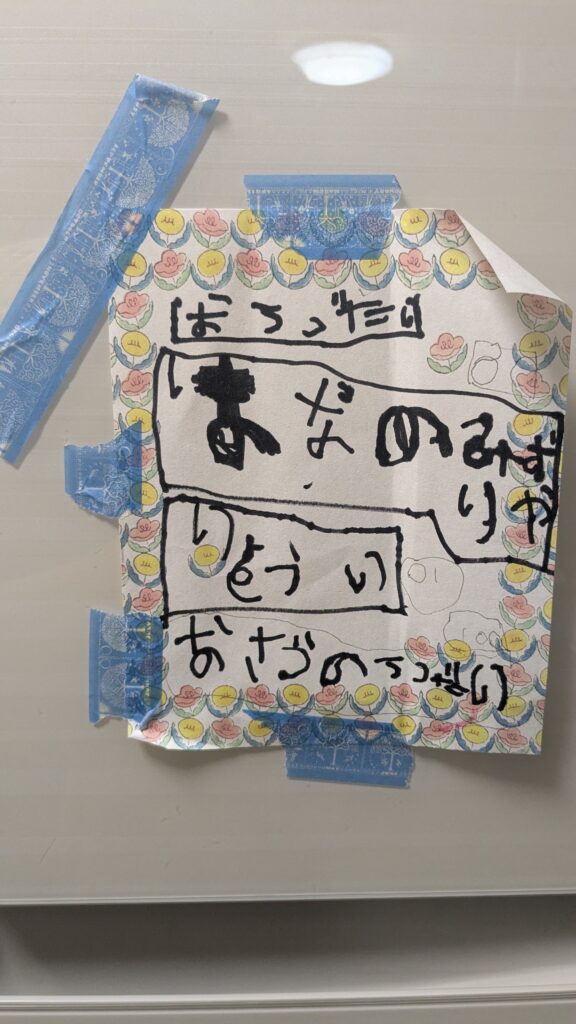

そして、お手伝い賃金制度が始まりました。基本は、外出時に買う予定がなかったもの・お菓子を買いたい時には、自分のお金から出す…という決まり。

花の水やり➔60円、料理➔1つ10円

娘と話し合って、操作できる金額内で賃金を設定しました。最初は楽しくて進んでお手伝いをしてくれましたが、今では自分のお金が少なくなった時に必死にお手伝いを見つけてやっています。

「貯めて買う」というところまでは、なかなか辿り着けませんが、「働くとお金をもらえる」「貯める」という感覚は少しずつ育ってきたように感じます。

2、さいごに💭

以上が娘と行っている金銭感覚を育む習慣3つでした♫

ただ、1番大切なのは「できるところから」ということ。

難しすぎたら違うやり方で、一緒に楽しめる、無理のないところを探してください。私も、娘がどんどん物をほしがる時には、繰り返し繰り返し、お金の大切さや親と決めた買い物のルールを伝えます。すると、娘は最終的に我慢でき、一緒に決めた約束を守ることができるようになってきています。

学習指導要領のように学ばせなきゃと思うのではなく、子どもが興味をもったところをキッカケに広げていくイメージで、一緒に楽しむことを忘れずに取り組んでいきましょう💕